不動産市況

住宅地は回復の兆しが鮮明に!21年 最新 基準地価の分析

少しずつ収束の見え始めてきた新型コロナウイルスの影響ですが、地価にどのような影響を与えているのでしょうか?今回は、9月21日に発表された2021年分の基準地価を分析してみます(本文、図表ともデータは全て国土交通省「令和3年都道府県地価調査」より)。

※出典:「令和3年都道府県地価調査」(国土交通省) (https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/tochi_fudousan_kensetsugyo_fr4_000001_00065.html)

基準地価は、都道府県が主体となって調査(=都道府県地価調査)し、国土交通省が集約して発表されます。そのため、都道府県地価とも呼ばれます。3月20日ごろに公表される公示地価は1月1日を価格時点としていますが、基準地価は、7月1日を価格時点としています。そのため、ちょうど中間点的な意味合いで毎年注目を集めています。

また、今年は、新型コロナウイルスの影響が出て2回目の都道府県地価調査でしたので、回復しているのか?それとも悪化しているのか?とさらに注目が集まっていました。

21年基準地価の概要

21年基準地価は、全用途(住宅・商業・工業)全国平均が-0.4%となり、2年連続のマイナスとなりました。住宅地は-0.5%となり、昨年は-0.7%でしたので、下落幅が小さくなりました。一方で、商業地では-0.5%となり昨年が-0.3%でしたので、下落幅は大きくなりました。全体的な傾向として、住宅地は新型コロナウイルスの影響から概ね回復、逆に商業地は悪化しているという様相でした。緊急事態宣言・まん延防止等重点措置で、繁華街などでの飲食店・ホテル等が大きな影響を受け、それが地価にも反映された格好となりました。

基準地価について

ここで基準地価について簡単に説明しておきます。

3月に発表される公示地価と目的や用途はほぼ同じですが、2つの大きな違いがあります。

調査主体が公示地価は国土交通省で基準地価は都道府県です。また、価格時点は公示地価が1月1日で基準地価は7月1日となっており、価格時点を比較すると、中間点という位置づけになります。

調査地点数は公示地価が約26000、基準地価は約21000地点となっており、うち1625地点(うち住宅地1120地点、商業地505地点)が同一地点です。同一地点が10%以下のため、県単位や市町村単位での、実数字の単純な比較はできませんが、推移を見ることで上昇、下落といった傾向は掴むことができます。

三大都市圏の概要

三大都市圏全体では、全用途平均は+0.1%(前年は+0.0%)、住宅地は+0.0%(前年は-0.3%)、商業地は+0.1%(前年は+0.7%)となりました。変化率は、全用途では僅かにプラス、住宅地はプラス、商業地ではマイナスとなっています。

しかし、3大都市圏をそれぞれ見てみると少し違いがあります。

住宅地においては、東京圏・名古屋圏では前年よりもプラスとなりましたが、大阪圏では0.3%のマイナスとなりました。しかし、大阪圏のマイナス幅は減少しています。昨年は、どの圏もマイナスでしたので、回復していると言えます。

一方、商業地では、名古屋圏が-1.1%から+1%に回復したものの、東京圏ではプラス幅が1%から0.1%に減少、大阪圏では前年は+1.2%から-0.6%となりました。

新型コロナウイルスの影響が、住宅地では一時的なもので、すでに回復状況にあり、商業地は国内外観光客の動きが依然と厳しく、特にインバウンド観光客の多かった関西エリアでその影響が大きく出たものと思われます。

住宅地の状況

それでは、ここからは、賃貸住宅経営に密接な住宅地にフォーカスして見てみましょう。

東京圏では+0.1%(前年は-0.2%)、大阪圏-0.3%(前年は-0.4%)、名古屋圏+0.3%(前年は-0.7%)となっています。大阪圏だけが依然マイナスとなりました。

地方圏では、-0.7%(前年は-0.9%)、地方4市(札幌・仙台・広島・福岡)に限ると、+4.2%(前年は+3.6%)となりました。

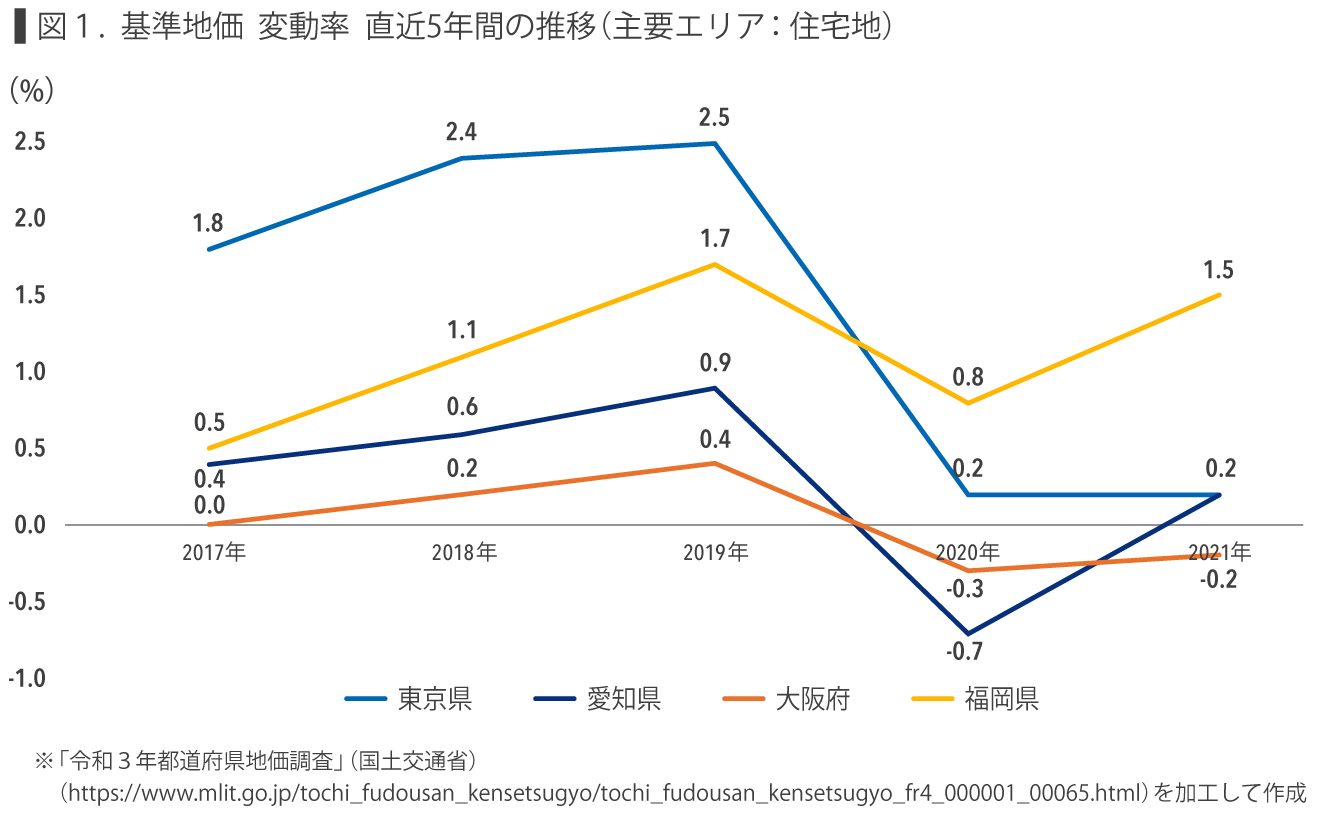

直近5年の4大都市(東京都・大阪府・愛知県・福岡県)にフォーカスしてみると、図1のようになります。全国でみればマイナスが続いているものの、大阪を除けば、住宅地は2020年の落ち込みは一時的なものだったことが分かります。

次に、都道府県別に見てみます。

都道府県別の住宅地対前年変動率をみると、プラスになったのは7つの都道県で、前年は5つでしたので、少し増えました。

最も上昇したのは沖縄県で+1.6%(前年は+4.0%:1位)、と上昇幅は減少したもののトップを維持しています。マイナスとなったのは38の府県で、前年は42でしたので、少し減ったことになります。

県庁所在地の住宅地では、最も上昇したのは札幌市で+7.4%(前年は+6.1%)、次に福岡市で+4.4%(前年は+3.5%)、となっており、上昇幅が大きくなっています。地方4市と呼ばれる、札幌市・仙台市・広島市・福岡市の強さが伺えます。

特に、札幌市は北海道の中心地として集積が進み、福岡市は九州の中心地として、それぞれエリアの「東京化」が進んでいる様子が鮮明になってきました。

22年の予測

2022年9月に発表される基準地価を予測してみると、住宅地においては今年に比べて上昇するエリアが増える可能性が高く、また商業地においては、新型コロナウイルスの影響が徐々に収まりつつある状態が続くとすれば、商業地基準地価も今年より改善しているものと予想します。

執筆者一般社団法人 住宅・不動産総合研究所